编者按:7月中旬以来,受高温、降水等因素的影响,多地蔬菜价格持续上涨。然而对不少菜农而言,蔬菜的田头价格并没有出现明显上扬。究其原因,蔬菜在贮藏、运输过程中的损耗率偏高是影响菜价的一项重要因素。通过流通渠道降损节本、进而减小蔬菜价格波动幅度,成为业内关注的焦点之一。本版带来记者在江苏省的调查,看当地如何降低蔬菜流通成本。

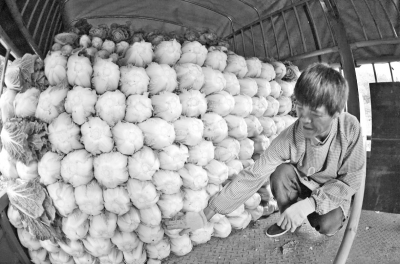

湖北省恩施土家族苗族自治州通过完善基础设施,让高山蔬菜利用现代物流销往全国各地。 宋文 摄

近日,记者走访江苏省南京市的几个菜场、超市,发现“伏缺季”再一次发威,蔬菜价格攀升。

今年三伏天,江苏菜价涨势猛,市民菜篮子越拎越重。以南京人爱吃的小菜秧来说,6月底还是2块多一斤,7月底直接变成6元/斤,这几天还曾涨到8元/斤,菜价变化让心跳都变快了。

一到“伏缺”菜价明显波动,似乎成了一种常态,市民反映菜价高,菜农反映田头价格变化不大,菜价大幅变动究竟“动”在了哪儿?

菜价波动:流通成本高企是重要因素

自7月中旬来,连续10多天35℃以上的高温天气,不利于蔬菜出苗、生长,再加上8月初的暴雨天气,使得蔬菜在田间地头开始枯黄、腐烂和变质,不得不增加外调菜,运输、贮藏、保管成本随之上升。在几重因素的共同作用下,蔬菜价格一路攀升。

昆山玉叶蔬食产业基地是由昆山市政府、高新区共同投资建设的政府菜篮子工程。负责人唐静介绍,该基地1200多亩的蔬菜种植规模,以叶菜类、辣椒、茄子为主,每年夏季叶菜供应占地区份额60%左右,受高温天气的影响,叶菜已经无法种植。

同样境遇的还有江苏绿园食品公司兴化蔬菜基地。这个2007年创建的蔬菜基地,有1000多亩规模,六成种的是娃娃菜。绿园食品公司董事长陈文传说:“现在温度不适宜,要到10月份才能开始种植,更多的要从甘肃兰州、河北等基地调配,增加了运输的成本,到江苏后价格自然会上升。”

据业内人士介绍,我国蔬菜价格波动频繁,从全年的市场价格波动情况看,蔬菜价格在每年的五六月降幅最大,价格处于谷底。七八月由于高温或台风不利于蔬菜生产,价格开始上升。次年二月由于冬季低温蔬菜供应量减少,价格上升。春末夏初,气温上升,蔬菜供给量增加,价格开始走低,并在次年五六月重新回到谷底。

究其原因,除季节性、气候因素外,蔬菜价格还受流通环节过多致使层层加价、运输成本高等因素影响。目前蔬菜从田头到餐桌,往往要经过采购、运输、多级批发、配送、集贸市场或超市零售等多环节。近几年地摊式零售大幅减少,菜商摊位、分拣等费用明显上升,使得批零差价在逐步增大。调查显示,我国蔬菜的批零差价多在2~2.5倍,甚至更高。

而近年来,大中城市郊区原有菜地减少,城市人口逐年增加,各大中城市蔬菜自给率明显下降。各地外调菜比例有所增大,流通成本也相应提高,有些蔬菜的运输成本甚至高出蔬菜生产成本。

冷链系统:应运而生因势而为

有关资料显示,现阶段我国蔬菜的年冷藏量约占总产量的10%~20%,冷链流通率仅为5%。由于冷库、冷链设备、冷链物流技术及技术人员等发展严重滞后,据估计,我国每年因冷链问题造成的蔬菜浪费超过113万吨,每年全国蔬菜的腐烂损失高达1.3亿吨,蔬菜物流损失率高达30%~40%,而发达国家的果蔬物流损失率可控制在5%以下,美国果蔬在保鲜物流环节的损耗率仅1%~2%。

冷链一般是由冷冻加工、冷冻贮藏、冷藏物流、冷冻销售四个方面构成。它能打破农产品集中上市、保鲜储运能力弱等因素的制约,缓解农产品销售难、价格季节性波动突出、增产不增收等问题。

“如果产地有完善的预冷及加工设施,就可以有效延长产品货架周期,拓展农产品销售区域,就能增加农产品的附加值,实现错季销售,帮助农民增收。”陈文传说,他在自己的兴化蔬菜基地建设了2000立方米的冷库体系进行预冷、包装,保持蔬菜休眠。

“没冷链系统之前,我们头天晚上把娃娃菜拉到菜场,如果第二天卖不掉,就会造成40%左右的损耗,有了冷链,我们可以把损耗降低到5%~8%。而且娃娃菜可以在冷藏系统中存放一个月,如果市场行情不好,我们可以储存起来以待时机。”

昆山玉叶蔬食产业基地也开展了冷链系统的建设,去年该基地建成500立方米冷藏库,购置配送冷藏车10辆,全面实现蔬菜全程冷链,年配送量达1.5万吨。唐静告诉记者:“豆芽生产线应用冷藏保鲜库后可将豆芽产品保存2~3天,减轻了夏季蔬菜保供压力,保证了生鲜配送的质量。”

为了推动冷链物流体系的发展,早在2014年,江苏就出台《江苏省农产品冷链物流发展规划(2014—2020)》,提出到2020年江苏冷链物流比例大幅提高,果蔬、肉类、水产品冷链流通率分别提高到20%、40%、55%,流通腐损率分别降至12%、4%、5%以下。

江苏为此做出整体布局,将重点在徐州、盐城、南通等果蔬主产区,建设一批具有产后预冷、分拣加工设施的果蔬冷藏保鲜仓库;重点在盐城、南通、连云港、扬州、泰州、苏州、淮安等水产品主产区,整合现有冷库资源,建设一批配置封闭式站台、耐低温设施设备的低温库;在苏北生猪生产基地、家禽基地,建设一批节能环保、经济适用的冷藏冷冻加工储存设施,打造一批面向周边大中城市的生鲜农产品直供基地。

推陈出新:冷链组织大有作为

农产品,从田间地头到百姓餐桌,是一条完整的链条,涉及参与方众多,包括种植、加工、储藏保鲜、预冷、运输、销售等,这实际上就是冷链全过程。要做好冷链各环节无缝衔接,才能解决中国农产品的问题,才能解决农民增收的问题,才是从根本上以市场化的手段解决“菜贱伤农”问题。

然而以目前发展情况来看,全国各地冷链“断链”现象十分普遍,冷链设施存在着结构性矛盾。一方面产地冷库建设相对滞后,另一方面部分地区出现同质化低价竞争;现代化、专业化冷库数量总体偏少,冷藏库、低温加工配送中心等建设投入相对不足,低水平重复建设现象较为突出,相当一部分冷库利用率不高;公路冷藏及保温车数量不足,占货运汽车保有量的比例仅为0.55%。

冷链过程链条太长,靠任何一家企业都不可能具备全部生产要素,必须以政府或者组织的力量来统筹协调各方面资源。全国首家省级冷链组织——“江苏省冷链学会”,今年6月应运而生了。

学会秘书长陈昌伟说,冷链学会通过网络平台建设,搭建产供销信息化体系,减少了流通环节,也是优化农业供给侧结构的重要举措。

徐州沛县张庄镇扁担庄的农户吴建明,今年种植了100多亩的洋葱,因市场行情疲软,洋葱价格低至0.1元/斤,产品也销不出去。冷链学会通过自身资源,帮助农户对接了“田博士”农产品公司,还为“田博士”农产品公司提供了优质农产品产地货源,正好顺应了现在品牌农业的发展趋势——田头直采,源头直供。

江苏冷链学会副理事长单位——江苏云达冷链科技有限公司,创新研发出了“共享箱体”冷链物流运输新模式,即小批量农产品零担运输,36小时可送达全国各大中城市。陈昌伟介绍:“不论农产品运输量多小,2吨、1吨、甚至半吨,不论客户在哪里,都可以通过云达冷链的‘共享箱体’冷链配送网络,快速送往客户门店,运输时效比传统冷链运输提高10倍以上。”

针对农产品在运输过程的损耗问题,云达冷链平台联合江苏平安保险、江苏太平保险等公司,创新推出了农产品运输过程中的理赔服务,将此前农产品运输“无险可买”的老大难问题很好地解决了。

依托江苏云达冷链平台整合联动全国的闲置冷库资源,学会还组织冷藏保鲜的技术专家,为冷库提供技术支撑,为各地农民提供优质的冷藏保鲜服务,真正实现“卖不掉先存起来”,错季上市,保证产品销量和价格,同时还极大降低了农产品的损耗。

(责任编辑:高徽)

| 京公网安备110102005503 京ICP备09054041号 | 提供信息请发至 |

|