村办供销合作社一角。

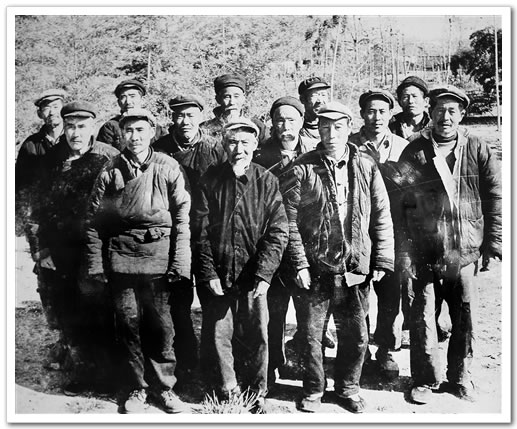

新建农业生产合作社的社员代表。

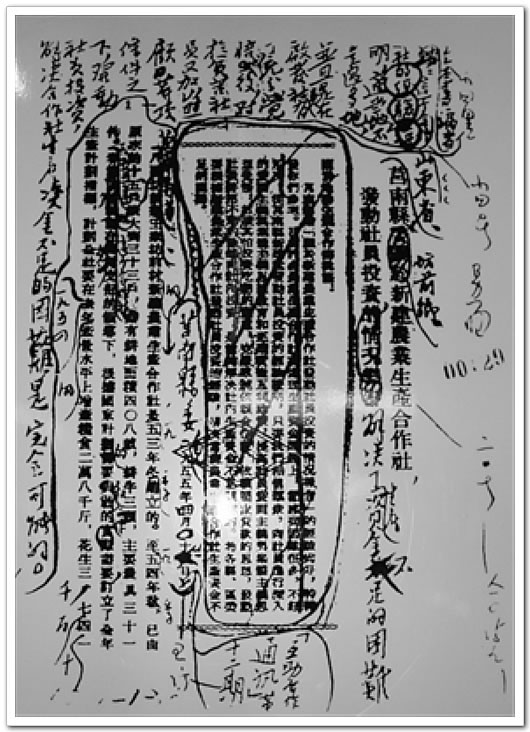

批示复印件。 资料图

1954年,山东省莒南县坊前镇王家坊前村的新建农业生产合作社组织社员共同出资金和物资支持合作社生产,并对出资社员的分配做了明确规定,不仅充分发挥了集体的优越性,还保障了生产。1955年9月,其做法得到毛主席批示:“这个合作社的经验也证明,适当地,不是过多地,并且是在启发社员有了充分的觉悟以后,对于贫苦社员又加以照顾等项条件之下,发动社员投资,解决合作社生产资金不足的困难,是完全可能的。”这让新建合作社名噪一时,成为当地农村经济合作组织发展的一面旗帜,激励着他们在创业道路上不断向前,其“自力更生、勤俭办社、合作共赢、敢为人先”的精神一直被传承至今。

资金互助:用自己的钱物 解决生产所需

讲述人:山东省莒南县坊前镇王家坊前村支部书记 王奉宣

1953年冬,山东省莒南县坊前镇王家坊前村共产党员王同昌、张三善、史明松带头响应党中央、毛泽东主席关于“组织起来,走合作化道路”的号召,由15户村民组建了初级农业社,取名为新建农业生产合作社。1954年秋,新建合作社的粮食获得大丰收,每户粮食产量要比单干时提高1-2倍,农民看到办社的好处,纷纷要求入社。秋后,新建合作社的社员由原来的15户发展到33户,共有耕地面积408亩、耕牛3头、主要农具31件。

针对问题找出办法

1955年春节前,新建合作社制订了全年生产计划指标,计划全社要在1954年产量水平上增产粮食2.8万斤、花生3741斤。在具体计算了春季生产所需的肥料、种子、农具、农药等生产资料发现,计划种植花生174亩,还缺1300斤种子;地瓜种因保管不当,部分发生霉烂;1955年春季计划每亩地施肥8车,但圈肥量每亩地只能分4车;要增添耕牛4头、双铧犁1部、小农具49件、肥料1500斤,还计划买羊、买树苗等物资。几项算下来,还缺700元。

社务委员会一致认为,如果单纯依靠向银行贷款,会使合作社负债过大,还会影响国家的工业建设。因此,必须发动社员投资解决。

首先,对社员进行思想动员,使其提高觉悟、消除顾虑。其次,发挥示范带头作用,社长王同昌率先把省吃俭用积攒下的100元钱(当时北海币100万元)投到合作社里,复员军人史明松拿出50元退伍安家费。在他们的带动下,社员纷纷投资投物。再次,明确规定社员投资管理办法,并实行社员用种子和肥料投资的办法,解决了合作社内种子不足的困难,并刺激了社员积肥的积极性。

经过民主讨论,新建合作社规定,新社员按照1954年种花生的面积,每亩投种子22斤,多投的按头等花生米作价,作为投资金额。动员留地瓜种多的社员不要吃掉地瓜种,合作社内用1斤,秋后还1.2斤。

很快,1955年3月,有10户社员向新建合作社投资270余元、18户新社员确定向合作社投花生种1200斤。为了多积肥,社员养的猪由原来的22头增加到27头,并开展了有空拾粪、下湖背粪筐、打炕、起天井、改造粪池等活动。这样,合作社1955年春季生产资金不足的难题基本得到解决,保障了春播生产的顺利进行。

好的做法得到肯定

王家坊前村新建合作社的做法被区委写成题为《新建农业合作社发动社员投资的情况报告》,上报莒南县委和大众日报社。不久,《大众日报》在头版头条给予刊发,后来又被刊发在《互助合作社通讯》上。

1955年9月,毛泽东主席看到莒南县委呈送的新建合作社的材料,认为很有典型意义,并做了批示,将题目改为《解决生产资金不足的困难》,后又被收入《中国农村的社会主义高潮》(中册)一书。由此,王家坊前村勤俭办社的经验很快在全国得到推广。1955年,新建合作社的生产获得大丰收。同时,在得到毛主席的批示后,新建合作社的社员们受到鼓舞,干劲更足了;农民也对农业合作社的发展更加信任和支持,入社意愿更加强烈了。1955年底,王家坊前村的3个初级合作社合并成一个高级社,所有的单干户都入了社。此后,新建合作社“自力更生、勤俭办社、合作共赢、敢为人先”的精神被当作“传家宝”代代相传。

系统改革的创新典范 乡村振兴的供销力量

在山东莒南坊前镇王家坊前村展览馆里,一张张照片、一个个物件都生动地诉说着当年新建合作社“自力更生、勤俭办社、合作共赢、敢为人先”的精神。也正是这种合作精神,激励着莒南合作经济组织不断发展壮大,特别是莒南县供销合作社始终秉持为农服务初心,一直走在系统前列。2017年全县系统销售收入79.4亿元,连续两年在全市系统综合业绩考核中位列第一,是全国系统先进集体、全国百强县级社。

2009年11月,国发〔2009〕40号文件出台,要求供销合作社努力成为农业社会化服务的骨干力量、农村现代流通的主导力量、农民专业合作的带动力量。在努力成为“三个力量”和助力农民持续增收的时代责任下,一个适合当地情况、适应时代需求的基层实践开始萌芽——“村社共建”。

莒南县社创新探索“村社共建”,走出了以服务村集体和农民持续增收为支点巩固党在农村的执政基础、以服务规模化为核心实现农业现代化的路子,架起实现小农户与现代农业发展有效衔接的桥梁,且表现出旺盛的生命力,并在全系统迅速蔓延。截至目前,莒南县社累计在228个农村社区组织实施“村社共建”项目459个,实现农村社区全覆盖,年可增加村集体收入680多万元,带动农民年增收近1亿元。同时,莒南县社已编制修订“村社共建”标准116项,引用国家、行业、地方标准117项,初步构建起了标准化服务体系。

从去年以来,“村社共建”在莒南得到新的诠释,将“村社共建”融入土地股份合作社发展中。今年,县委、县政府相继出台文件,要求通过“村社共建”形式,大力发展土地股份专业合作社。截至目前,莒南县社已在12个镇14个村启动了试点工作,全县累计入社农户2989户、入股土地5283亩。

莒南县供销合作社党委书记、理事会主任徐涛表示,莒南县社将以“村社共建”为抓手,继续创新开展土地股份合作社、农业服务规模化、电子商务、水肥一体化技术、产业扶贫等工作,不断深化流通体系建设、农业社会化服务等方面的改革,在推进农业农村全面深化改革和实施乡村振兴中不断抵达新高度。

(责任编辑:任智超)

| 京公网安备110102005503 京ICP备09054041号 | 提供信息请发至 |

|